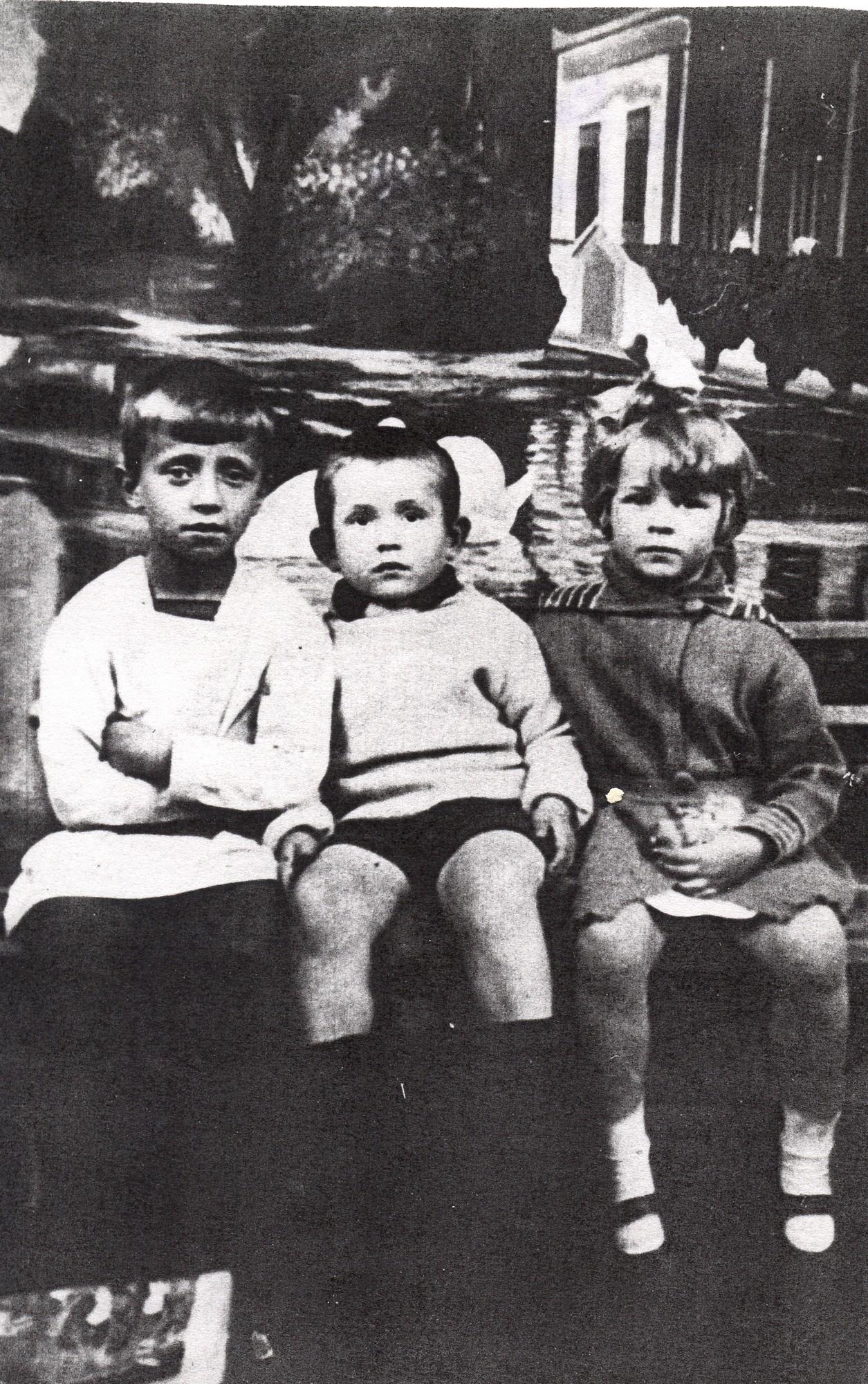

Дети С.А.Есенина. Слева направо: Юрий Изрянов, Костя и Таня Есенины(1922г.)

Юрий Изряднов,

первый сын С.А. Есенина

Юрий (Георгий) Сергеевича Изряднов

(1914–1937) - первый сын С. А. Есенина от гражданского брака с А. Р.

Изрядновой. А. Р. Изряднова вспоминала: «На ребёнка смотрел с любопытством, всё

твердил: «Вот я и отец». Потом качал его, убаюкивал, пел над ним песни».

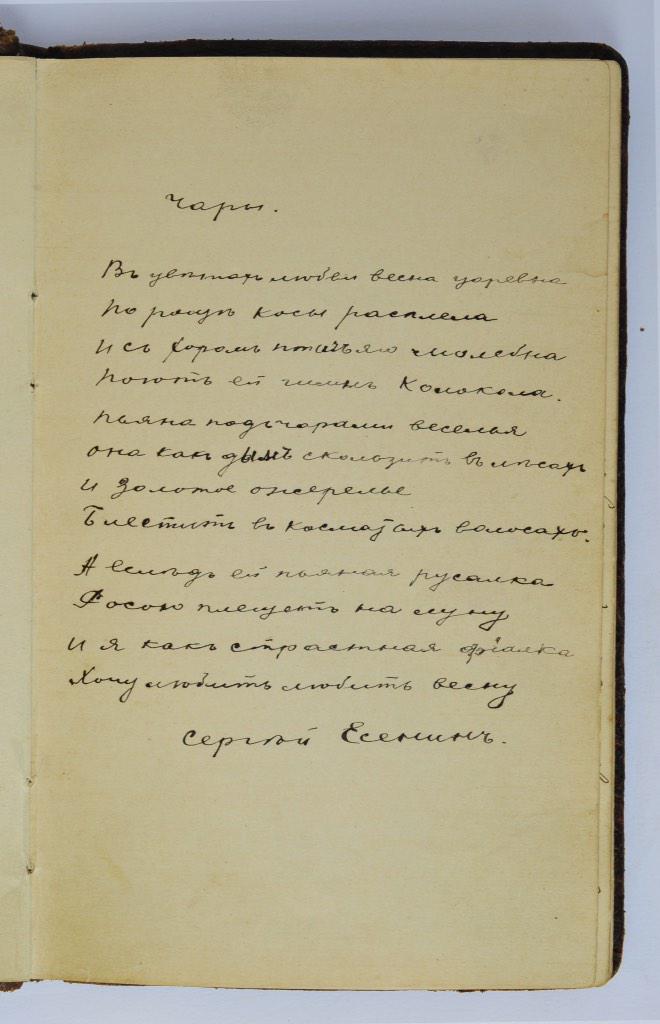

С. А. Есенин посвятил сыну строки:

Будь Юрием,москвич.

Будь Юрием,москвич.

Живи,в лесу

аукай,

И ты увидишь сон свой наяву.

Давным-давно твой тёзка Юрий Долгорукий

Тебе в подарок основал Москву.

Юрий Изряднов окончил авиатехникум и работал конструктором на авиационном заводе. Занимался он и литературным творчеством, писал стихи. В 1937 году Г.С. Изряднов был призван в армию и служил рядовым в отряде истребительной авиации на Дальнем Востоке. 8 марта того же года был подписан ордер на его арест. 13 апреля Георгий Изряднов был арестован.

Среди пунктов предъявленного Г. Изряднову обвинения было:«Обсуждал вопрос о совершении террор.акта против руководства партии и правительства».

Приговором Военной коллегии Верховного суда СССР Г. С. Изряднов осуждён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 13 августа 1937 года.

В 1956 году Александр Сергеевич Вольпин-Есенин обратился в Главную военную прокуратуру СССР по поводу пересмотра «дела» своего брата по отцу.

Юрий Изряднов окончил авиатехникум и работал конструктором на авиационном заводе. Занимался он и литературным творчеством, писал стихи. В 1937 году Г.С. Изряднов был призван в армию и служил рядовым в отряде истребительной авиации на Дальнем Востоке. 8 марта того же года был подписан ордер на его арест. 13 апреля Георгий Изряднов был арестован.

Среди пунктов предъявленного Г. Изряднову обвинения было:«Обсуждал вопрос о совершении террор.акта против руководства партии и правительства».

Приговором Военной коллегии Верховного суда СССР Г. С. Изряднов осуждён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 13 августа 1937 года.

В 1956 году Александр Сергеевич Вольпин-Есенин обратился в Главную военную прокуратуру СССР по поводу пересмотра «дела» своего брата по отцу.

В 1956 году Г. Изряднов был реабилитирован. А. Р.

Изряднова не дожила до этого дня. Она умерла в 1946 году, до последнего вздоха

ожидая известий о сыне.

Ссылка здесь

.jpg)